2009년 1월 2일 한라산

묵은해 마지막과 새해 첫날 정상을 닫아두었던 한라산이 열렸다.

성판악에서 열린 길. 한라산은 초입부터 눈세상이다.

눈발은 그칠줄 모르고 사람들은 지난 이틀동안 내딛지 못한 발길을 앙갚음이라도 하는 양 무리지어 오른다.

고도를 올릴수록 눈은 그 깊이를 더하고..

진달래밭 대피소에서 간단한 요기로 마음의 끈을 조이고 백록담을 향해 나선다.

한층 낮아진 숲을 헤치고 사방이 트인 고도에 이른 순간 사위는 더욱 어두워지고 엄청난 바람과 살을 에일듯한 추위에 몸을 가누기조차 힘들어진다.

이 오름짓이 언제나 끝날것인가를 가늠해볼 틈도 없이 어느덧 계단이 끝나고 한라산 정상이다.

앞을 분간하기 힘든 짙은 운무와 엄청난 바람.

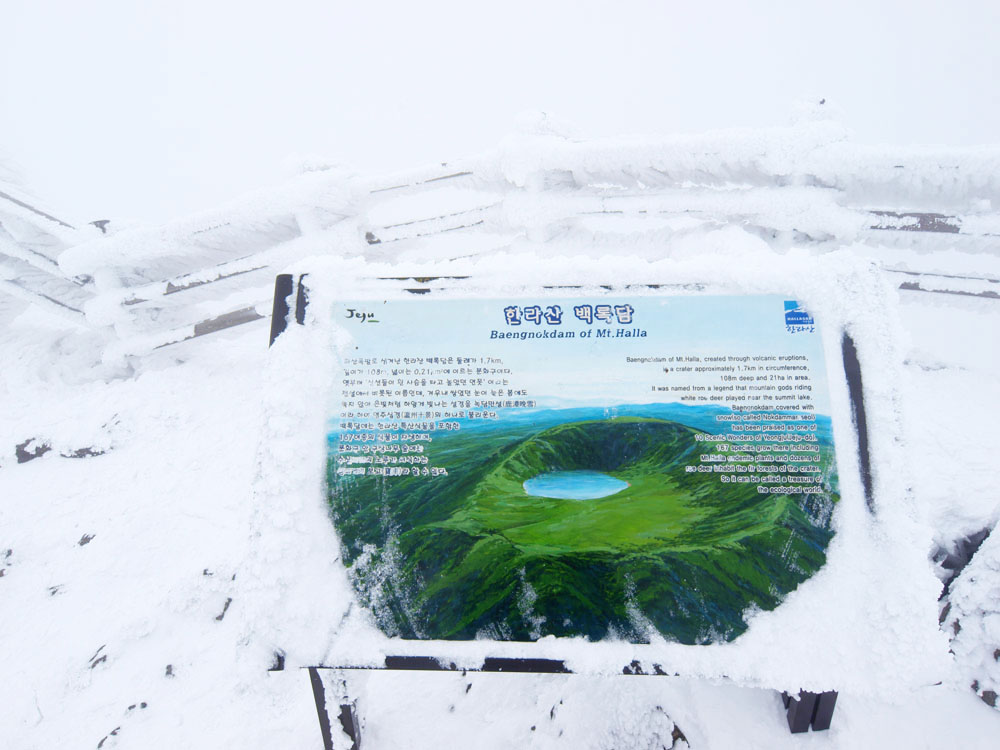

백록담이 어드메인지 팻말이 아니고서는 짐작조차 하기 힘들다.

잠시도 머물기 어렵다.

서둘러 증명사진을 박고 하산길에 나서는 사람들.

나 또한 예외일 수 없다.

관음사길로 내려가리라던 다짐이 껄쩍지근한 불안감에 이내 무너지고 만다.

'차가 성판악에 있지 아니한가' 하는 핑계거리를 위안 삼아 올라온 길을 되짚어 내려간다.

하산길은 또 다시 북새통을 이루며 오르는 사람들과의 전쟁통이다.

먼저 정상을 밟은 자의 여유로움으로 한껏 양보를 거듭하며 발걸음을 재촉하니 어느덧 몸은 다시 성판악이다.

'탐라이야기' 카테고리의 다른 글

| 우도봉을 오르다. (2) | 2009.01.07 |

|---|---|

| 성산일출봉에서 일출을 보다. (2) | 2009.01.07 |

| 다랑쉬오름을 오르다. (3) | 2009.01.05 |

| 토박이와 함께 한 제주도 여행- 우도를 가다. (1) | 2008.10.15 |

| 토박이와 함께 한 제주도 여행 - 제주도 본질의 맛을 보다. (0) | 2008.10.15 |

댓글

이 글 공유하기

다른 글

-

우도봉을 오르다.

우도봉을 오르다.

2009.01.07 -

성산일출봉에서 일출을 보다.

성산일출봉에서 일출을 보다.

2009.01.07 -

다랑쉬오름을 오르다.

다랑쉬오름을 오르다.

2009.01.05 -

토박이와 함께 한 제주도 여행- 우도를 가다.

토박이와 함께 한 제주도 여행- 우도를 가다.

2008.10.15