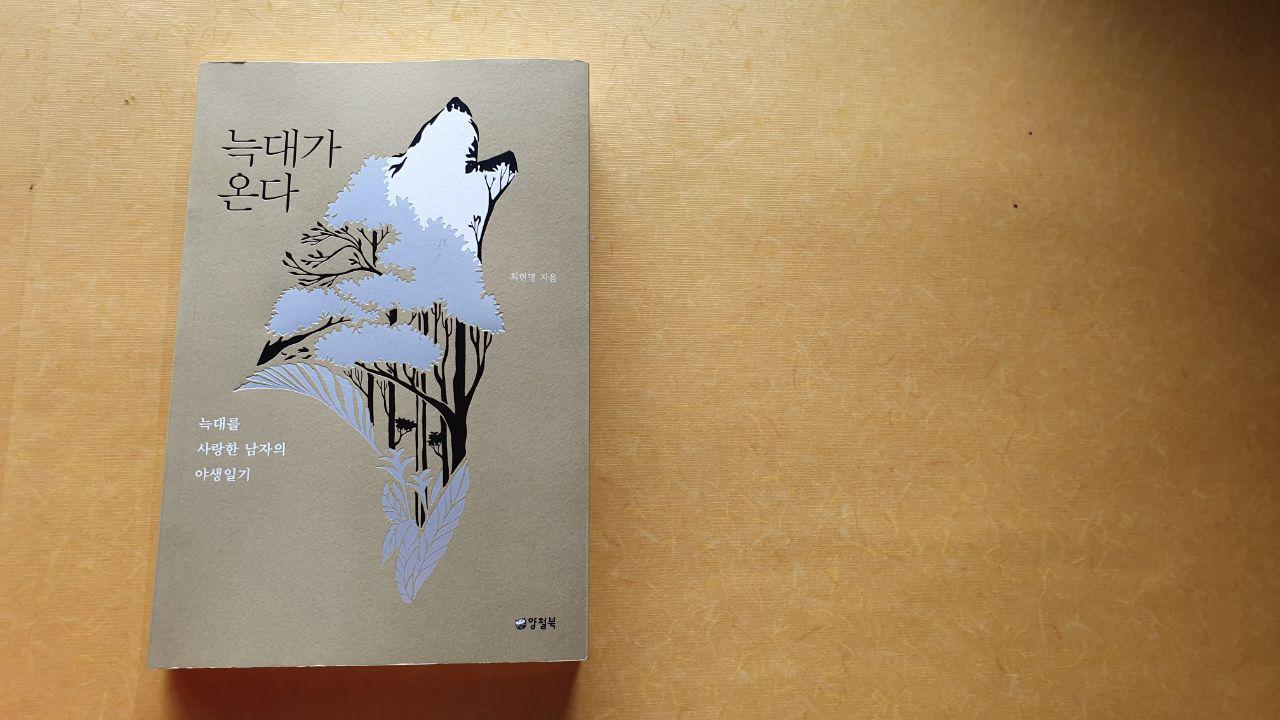

늑대가 온다.

사람을 늑대에 비유하는 경우가 있다.

농사 지으러 내려온 초기, 그러니 30년 전(정확히 말하자면 29년) 막 창립된 성내면 농민회 총무를 맡았다.

당시 회장이 재무를 일러 '늑대'라 했다. 겪어보니 과연 그랬다.

그 후로 나는 쉽게 속을 알기 어렵고 능글맞으면서 행동도 좀 느리대한, 으멍해보이기도 하지만 악의 없이 착한 사람을 만나면 곧잘 늑대라는 별호를 붙여준다.

지금은 이사간 옆집 아짐한테 늑대라 했다가 어머니한테 그러지 말라는 주의를 받기도 했는데 내 겪어본 바로는 충북 농민들이 이 별호에 가장 맞아떨어진다.

속 깊이 능글맞기는 그 누구도 충북 사람들을 따를 수 없다는 것이 내 생각이다.

이렇게 형성된 늑대에 대한 내 이미지는 실제 늑대와는 아무런 인연이 없을 수도 있고 일면 비슷한 구석이 있을 수도 있겠다.

실제 늑대는 어떨까? 나는 알 수 없다.

야생의 늑대를 보고 싶었다.

떼 지어 이동하는 늑대 무리를 이끄는 대장 늑대는 어떤 모습일까?

고요한 달밤 대장 늑대의 포효, 휘하 암컷들의 호응..

뭐 이런 정도의 상상, 영화나 만화가 아닌 현실에서 이런 모습을 보는 것이 가능한 일인지는 모르겠지만..

오래도록 가보고 싶던 곳, 몽골의 초원과 사막과 산악지대, 습지, 그 어느 것 하나 흥미로운 동경의 대상이 아닐 수 없다.

그곳에는 우리나라에서는 거의 볼 수 없는 많은 새들과 야생동물, 그 정점에 늑대가 있다.

7월 중순 몽골에 가게 됐다.

다름 아닌 '늑대가 온다', 이 책의 저자 최현명 선생과 함께 한다.

이것은 행운이 아닐 수 없다. 이 책을 읽고 난 첫번째 소감이다.

이 책은 저자가 처음으로 야생늑대와 대면하게 되는 대략 달포 간의 기록이다.

무대는 과거 몽골이었으나 지금은 중국땅인 몽골과 중국의 국경지대.

늑대를 찾는 여정에서 만나는 사람들, 늑대와 사람 사이의 오래된 관계, 그것은 곧 호상 생존문제와 연결된다.

그 원인과 결과는 모두 사람의 문제로 귀결된다.

하지만 인류가 절멸하지 않는 이상 사람이 배제된 순수한 야생이란 있을 수 없다.

문제는 공존, 그 가능성 역시 사람에게 달려 있다.

사람의 탐욕이 야생을 망치고 그 후과는 결국 사람인 우리에게 돌아오게 된다.

이 책을 읽고 난 두번째 소감이다.

다가오는 몽골행은 농민회가 아닌 오로지 나의 지향과 결정에 따른, 연수나 수련회 또는 투쟁이 아닌 첫 번째 해외 나들이가 된다.

무엇보다 좋은 것은 물이 귀해 겨우 세수 정도나 할 수 있다는 것이다.

나는 평소 그렇듯 세수도 잘 안할 생각이다.

술 좋아한다는 최현명 선생과 밤이 이슥하도록 잔을 기울이며 듣게 될 야생과 늑대 이야기를 생각하면 벌써부터 가슴이 뛴다.

나는 늑대를 볼 수 있을까?

사람늑대 말고 진짜 야생늑대 말이다.

'책 이야기' 카테고리의 다른 글

| 시인 김남주와 전봉준 정신 (0) | 2019.10.22 |

|---|---|

| 전봉준 평전「봉준이, 온다」 (0) | 2019.09.21 |

| 화산도 (0) | 2019.06.04 |

| 까마귀의 죽음 그리고 화산도 (0) | 2019.01.27 |

| '이카로스의 감옥', 이석기 내란음모 사건의 진실 (14) | 2016.11.04 |

댓글

이 글 공유하기

다른 글

-

시인 김남주와 전봉준 정신

시인 김남주와 전봉준 정신

2019.10.22 -

전봉준 평전「봉준이, 온다」

전봉준 평전「봉준이, 온다」

2019.09.21 -

화산도

화산도

2019.06.04 -

까마귀의 죽음 그리고 화산도

까마귀의 죽음 그리고 화산도

2019.01.27